105年12月26日─劫難文學南京大屠殺篇

南京大屠殺日本人不承認……,侵華不過是「進出」……

1.【劫難文學南京大屠殺篇】始終沒有痊癒 廖彥博 聯合報 2016-12-13

2.【劫難文學南京大屠殺篇】南京的冬天 黃梵(南京作家) 2016-12-14聯合報

3.【劫難文學南京大屠殺篇】黃文範/中日戰史上的南京大屠殺2016-12-15 09:55聯合報

4.回音壁】關於南京大屠殺戰犯的補充 2016-12-22聯合報 朱石炎

1.【劫難文學南京大屠殺篇】始終沒有痊癒 廖彥博 聯合報 2016-12-13

大屠殺持續六周,燒殺姦淫,無分男女老幼

2016年8月21日下午,南京。當時我正坐在前往中山陵的公交車裡。八月的南京,依舊流火般的燠熱天氣,鉛灰厚重的雲層聚集在頭頂,「要過挹江門了,」同行的朋友是本地人,指著車窗外漸漸趨近的城門:「南京大屠殺時,這裡也是一個屠殺現場。」

我不禁凜然。巴士駛進城門門洞的同時,我的思緒好像也回到1937年12月13日,南京城破的當天下午:道路上滿是潰兵與難民,挹江門人聲鼎沸,人人搶著出城,把守城門的守軍沒有收到撤退命令,對空鳴槍,拒不放行,載滿彈藥的卡車突然爆炸,頓時人仰馬翻、血肉橫飛。恐慌的人群自相踐踏,在當下用盡一切本能,只為了能在下一分鐘、或是下一秒鐘繼續存活。「當時我的胸貼著前面人的背,」一名倖存者事後回憶:「兩腳著不了地,全身架空著,被人潮擁來擁去地擁出來,腳下軟綿綿的都是人。那天晚上,城門口被踩死的人有三四層高!」

這一天入夜以後,日軍進城,大規模的屠殺持續六周,日軍燒殺姦淫,無分男女老幼。大量的俘虜和平民死在刀槍之下。南京成為黑暗無光的絕望地獄。

大屠殺之前的南京保衛戰是淞滬會戰的延續,或者更精確的說,是中國軍隊繼淞滬前線大潰退之後上演的悲慘續篇。日軍從四面進逼南京,首都無險可守,已成孤城。而奉命保衛南京的各軍,都是上海撤退下來的疲憊之師,可堪戰鬥的兵員不及原本的半數。八天的南京保衛戰,國軍奮死抵抗,淞滬會戰時鋒鏑餘生的老兵,全都倒在南京城下。在上海演出「八百壯士」一幕的第八十八師,奉派守備最緊要的中華門、雨花台一線陣地,他們以不到四千人的兵力、劣勢落伍的火砲,迎戰日軍第六、第一一四師團的六萬虎狼之師。日軍於四十八小時內,對雨花台發動三十次衝鋒。激戰到十二日上午,雨花台失守。該師從旅長朱赤、高致嵩,團長韓憲元以下軍官全部戰死,更還有許多沒有留下名字的官兵,將軍人的天職盡到了最後一刻。

接下來的情況,就是混亂、推擠、恐慌與眾說紛紜。戰前慷慨激昂、宣稱要與南京共存亡的衛戍司令長官唐生智,此時早已搭乘專列火車出走。各軍、師長接到撤退命令,不及一一傳達,撇下還在激戰的袍澤,只帶少數隨從渡江出城。八十八師師長孫元良到中華門附近收容潰退下來的傷兵,之後繼續留在前線,一直到十三日上午,成為唯一沒能脫困的國軍高級將領。防守挹江門一線的三十六師師長宋希濂日後回憶卻指出,孫是企圖帶兵脫逃。

他說:一共有三十七刀!

隨著日軍入城,恐怖和殺戮降臨在南京百姓身上。1986年,中國大陸作家徐志耕找出了南京大屠殺生還者裡的十四個「秀英」(這名字在當時應該是「菜市場名」)。每個秀英都有一段不堪回首的悲慘經歷。其中一位李秀英,當時十九歲,三月結婚,肚裡懷胎七月。12月19日,三個日本兵闖進難民區,嘴裡喊著「姑娘!姑娘!」對她施暴。「那時我勁大啊!豁出去了!日本兵拔出刺刀往我身上亂刺,我氣啊!我沒得知覺了」。李秀英腹中胎兒沒能保住,她本人卻奇蹟似的醒轉過來,「一個美國醫生給我縫的傷口,他說:一共有三十七刀!」

1938年2月21日,從南京搬遷到重慶的《新民報》,在刊頭刊出一則報導,標題是:

寇軍到達南京後

殺我同胞八萬人

兇殘屠殺已失卻人性/大火一月房屋成焦土

報導開頭就說,「近有數人於五日由南京逃出,經過種種困難,始安抵武漢。」據這幾位南京逃出的人表示,去年(1937)12月13日下午,槍聲漸稀,「敵軍大隊入城,占領各機關,布置守衛,同時分派大批軍隊至各處按戶嚴密搜索,我武裝軍隊無論抵抗與否,一律遭受槍殺。」日本軍方以「難民區內藏匿中國軍隊」為藉口,公然闖入國際難民區,「凡貌似軍人者,輒捆綁以去,十餘日內,每日均有十餘卡車,滿載非武裝人民向城外駛去,總計不下萬人,慘遭屠殺」,日軍士兵甚至「槍挑人頭,嬉笑街心,遇有野犬,則戲弄誘食,倘該犬勇猛追逐,即以刺刀刺死。」國際救濟委員會一再向日本軍方交涉,日軍屠殺平民的情形才慢慢減少。「但敵兵仍故意殺戮,每至一家,搜索不出少年婦女時,輒惱羞成怒,屠殺全家,哀號涕泣之聲不絕,是以兩閱月之間,我市民被屠殺者約有八萬人之多,迄至今日,其摧殘毀滅暴行,尚無休止,留居南京市民之前途,實不堪設想。」這是大後方最早得知的「南京大屠殺」。茂瑋案:閱月,經一個月。

城破前夕留下的三十萬南京市民,多數都躲進了由外籍人士主持的「國際安全區」(International Safety Zone)避難。德國西門子公司駐華代表約翰.拉貝(John Rabe)一手促成安全區設立,而且拯救了許多中國人。他在日記裡概算,安全區庇護了大約二十五萬平民百姓,剩下五萬沒被計入的民眾,他認為應該就是死於屠殺的人數。拉貝的死亡人數估計實在太過保守。金陵大學的美國籍教授史邁士(L. S. C. Smythe)在1938年三到四月間,對南京倖存人口作了一次抽樣調查,他概估訪問了四千四百三十二人,約為當時南京總人口的百分之二。因此推斷,屠殺過後南京市的人口,約為二十二萬人。八萬人消失了。

沒有人能夠冷靜有餘裕的看見全貌

遇難者只有八萬人嗎?當然不止!那些城破時還在各自為戰的官兵呢?那些據說得到人身安全保證而繳械的俘虜呢?十六師團士兵東史郎、第六師團小隊長高城守一日記裡記載那些拋入長江的屍體呢?紅十字會和崇善堂掩埋的十五餘萬具屍體呢?

這場劫難以如此巨大的力道、如此迅即又沉重的輾壓在南京的幾十萬中國軍民身上。每一個人都在親身見證死亡,沒有人能夠冷靜有餘裕的看見全貌。死難者的人數成為日後爭論的焦點。我到南京大學中華民國史研究中心開會,大會議室玻璃櫥櫃裡,就擺放著一整套《南京大屠殺史料集》。位在江東門的「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」,將「遇難者300000」刻在牆上。可是儘管史料沉甸厚重,要證明這個數字,卻遠遠不夠。當時中國的戶籍制度不健全、戰後中國陷入國共內戰、中共勝利得到天下、美國決定扶植日本、日本右翼勢力抬頭等種種因素,使得屠殺遇難者人數成為各說各話、爭論不休的議題。南京大屠殺受難者的人數,因此有二十萬、十萬、四萬、兩萬、數千等不同的版本。若干持極端論點的學者,甚至認為所謂「南京事件」,乃是蔣介石政權的宣傳伎倆,純屬虛構;而這個「虛構事件」被中共所繼承利用,以便繼續勒索日本,使日本陷入罪惡感的泥沼,不得翻身。

對這場暴行的省思,深度還有待開拓

1997年,華裔美籍作家張純如(Iris Chang)出版《被遺忘的大屠殺:1937南京浩劫》(中文繁體版由天下文化出版)。她以攻打南京的日軍、在南京的西方人士、中國倖存者這三個不同角度來講述南京大屠殺。透過她筆下的文字,歐美讀者才算是第一次知道在東亞曾經發生過如此慘絕人寰的暴行。

當這本書在探討日軍為何犯下如此暴行的人性根源時,就引來西方學界較多的批評聲音。這些批評主要來自張書中數字的錯誤和照片的誤植。針對這些批評,張本人固然認為這是否認南京大屠殺論者採行的一種策略,不過也反映出南京大屠殺在經過了將近八十年以後,竟然仍在爭辯基本事實,而不能進展到更為深刻的討論:人,同樣是人,為什麼會為其他同類帶來如此可怕的劫難?對屠殺劫難的控訴,對這場人類暴行的描述,或是由於實證材料的欠缺,或是因為施暴一方表現出的不知反省,浩劫的規模固然不容挑戰,但是對這場暴行的省思,其深度還有待開拓。

車過挹江門,午後燠熱的陽光穿過厚重的雲層、巴士的車窗,照在乘客的身上。我感覺南京仍然是一座受到封印的城市,這道封印不僅因為這裡曾是民國故都,更因為發生在將近八十年前的那場暴行,至今還牽動人心,帶有爭議。相對於西方思想界已經對納粹大屠殺背後的人性因素展開極為細緻而深入的思考,南京大屠殺一直以來卻還停留在事實層面和政治影響當中,不斷苦苦糾纏。當年的創鉅痛深,如今像是一道人心裡慢性發炎的傷疤,悠悠緩緩,隱隱作痛,始終沒有痊癒。 §§

2.【劫難文學南京大屠殺篇】黃梵/南京的冬天 黃梵(南京作家) 2016-12-14聯合報

因為目睹了入城日軍太多的禽獸行為,原先為日軍軍紀辯護的外國人,才徹底醒了,紛紛發出日軍是「禽獸機器」、「是世上軍紀最差的軍隊」的憤慨……

2015年年底,江蘇省揚州市虹橋社區大學生村官與揚州大學的大學生志願者,在社區廣場用千餘支蠟燭擺成「南京.300000」的字樣,紀念南京大屠殺30萬同胞並祈禱世界和平。 圖/新華社,本報資料照片

日軍作為,超出當代人的想像

幾年前很難得南京博物院,展出了十九世紀西班牙大師戈雅的八十幅版畫「戰爭的災難」,畫布上盡是士兵嗜血作樂的可怖場景:士兵們極富「想像力」,把人砍成怪異的數塊,像串燒一樣掛在樹上。從死者的慘狀,士兵竟得到發瘋的快樂。我一連去看了三次,每次離開時都一聲不響,心情沉重。直到有一天,我向學生道出了崩塌的內心。我對他們說,重點不止在於那些人死得慘,更在於那些士兵的作為,讓我對人類文明失去了信心,畢竟當代的所謂文明離那畜生般的野蠻,還不到兩百年。

沒想到事隔數年,我又接觸到了更可怕的野蠻。我去了南京利濟巷慰安所舊居,南京大屠殺紀念館,拉貝故居,閱讀了成摞的資料,看到了無數比戈雅版畫還慘的照片……整整有半個月,我不想寫一個字,我的感受早已越過了憤怒,變為一種深深的抑鬱,一時什麼都懶得幹。這時我想起了美國的華裔作家張純如,她撰寫《南京大屠殺》期間,因獲悉太多日軍製造的地獄慘象,變得心情壓抑,萬念俱灰,書出版引起全美轟動沒幾年,就在自家轎車裡開槍自殺。與其說這種情緒無法控制,不如說日軍在南京的作為,超出了當代人的想像。日軍進入南京前,連當時僑居南京的德英美等外國人,還抱有一種天真的偏見,認為日軍的紀律和對待百姓的作為會好於國軍。

說到國軍,這些外國人還記得1927年的情景,當北伐的國民革命軍攻入南京城,他們曾對外國人大開殺戒。所以,當中國助手與外國雇主們爭辯,認為日軍軍紀比國軍渙散時,這些外國人認為助手不過是在嚇唬他們。一個外國人事後坦誠:「我們更擔心撤退的中國士兵會做出什麼暴行……但作夢也沒有想到日軍會如此殘暴。相反,我們原本期待隨著日本人的到來,和平、安寧和繁榮將得以恢復。」日軍入城時,到處張貼一幅宣傳畫,畫中立著一個和善可親的日本士兵,一手抱著中國兒童,一手給孩子的父母發放食品;畫中的文字更讓人充滿安全感:「回到家鄉來!給你飯吃,信賴日本軍!可得救助!」日軍還用飛機撒下很多傳單,傳單上承諾:「所有返回自己家中的中國良民都會得到食物和衣服。那些未被蔣介石軍隊的魔鬼所愚弄的中國人,日本願意做你們的好鄰居」。許多南京市民相信了日軍的一紙承諾,有些從郊外,有些從安全區,陸續返回自己的家。接下來,他們的命運又如何呢?

日軍說的「理」那麼娓娓動人

南京大屠殺,日軍正揮刀斬殺中國戰俘。 (圖/取自網路)

我不想在這裡詳細描繪那些駭人聽聞的暴行,那會讓我的敘述陷入少兒不宜的窘境,光蜻蜓點水提及一些,於我已是深深的受難。比如,為了得到血肉橫飛的視覺快感,日軍把百姓綁在一起,推入池塘,再向他們投擲手榴彈;日軍還把百姓活埋至腰部,再欣賞被德國黑貝犬撕咬的場景;為了讓百姓感受更多的痛苦,日軍把他們埋至胸部或頸部,再用馬匹或坦克輾壓他們,或用刺刀劈砍他們;至於用刺刀挑出孕婦肚裡的嬰兒,用酸性溶液腐蝕百姓,把百姓的心、肝甚至生殖器挖出來吃掉,晝夜搜尋女子先姦後殺等,我已不忍一一羅列,那是遠超戈雅畫中描繪的罪孽……六十年後已成為醫生的日軍老兵永福角戶坦誠:「幾乎沒有人知道,日本士兵曾經將嬰兒挑在刺刀尖上,然後將他們活生生扔到滾燙的開水鍋裡。」「從十二歲的少女到八十歲的老婦都是日本士兵輪姦的對象」……

面對城內五萬名壞事幹盡的官兵,日領只象徵性派出十七名憲兵,用來維持所謂的軍紀。這少得可憐的憲兵,也如日軍自己所述:不過是把普通士兵臨時拉來,戴上憲兵袖章而已。所以,「他們的憲兵出的布告,兵來給他們看也不理,他們只管進來。」(程瑞芳日記)。大概受到眼前燒殺姦掠暴行的「啟發」,派來保護平民安全的憲兵,竟自己也參與同樣的暴行,「其實憲兵還是將姑娘拖在院子裡姦,不是人,是畜生,不管什麼地方。」(程瑞芳日記)

老實的百姓犯了一個錯誤,錯把宣傳單上的謊話,粉飾太平之言,當作了實話。有個被日軍輪姦的女子,曾發出「他們不講理啊,他們不講理啊」的哀號。發出這樣哀號的人必屬於一種文明,他們已形成講理的信念,行為會皈依大家公認的理。他們推己及人,認為日軍也會講理。當日軍說要安民,號召市民前去登記身分,他們並不知日軍是打著「講理」的旗號,在搜尋更有姿色的女人,和手上有繭的男人。日軍繼續對男人說「理」,許諾給他們工作,或去軍隊幹活。好吧,這些手上有繭的男人,因臣服於聽到的「理」,就把自己比日軍官兵還偉岸的身軀,老老實實排成等候上車的長龍,並不相信這是計謀——卡車會把他們直接送到處死的刑場。

沈從文筆下的湘西世界,一樣可以證明中國百姓對理的臣服。清政府抓革命黨期間,鄉下官兵無從判定誰是革命黨,就把成堆的農民抓去大王廟前擲筊,丟出來兩面都向上或一陰一陽的,就可以活,如果兩個都覆蓋住的,就得赴死,等著砍頭。運氣不好的農民擲完筊,也就乖乖地去排隊等著砍頭。湘西百姓連這樣的歪理都可以認,更遑論日軍說的「理」那麼娓娓動人。

一邊是安靜的等待,一邊是殘忍的安排

記得有人撰文,說元初有個蒙古兵,一人捉住了五十個江南青年男子,他們竟不逃跑,乖乖等著後續的蒙古兵來砍他們的頭。文章暗示這些江南男子,缺乏逃跑的膽量。我著實不能苟同這種「教誨」。作者大概忘了這些男子剛經歷過南宋文明,並身處該文明的中心,這文明教他們信任理,他們會推己及人,相信蒙古兵也講理,不會濫殺無辜。

一邊是安靜的等待,一邊是蒙古兵或日軍的殘忍安排。後者之所以缺乏對公理的膜拜,是因為在他們的世界裡,只有敵我、勝敗、征服與被征服。這是草原生存的鐵血法則,或武士道的法則,但不是文明的法則。這導致中國歷史上的一些費解現象,凡征服了中國的外族,接下來又會被中國文明同化,如北魏鮮卑族的漢化,金元清的漢化等。不明白鐵血法則與江南文明的距離有多遠,就無法理解或會誤讀上述現象。

這裡再舉一例。根據日軍官兵的日記,他們發現南京家家戶戶的床、家具,都相當精美,遠比日本考究,但這並沒有阻止日軍,把它們和古宅付之一炬,據說安全區外的房舍已燒得所剩無幾。日軍發明的燒法,更體現了他們對文明公理的蔑視:他們把百姓攆上屋頂,蹬掉木梯,點燃樓下,樂滋滋看著百姓一個一個往下跳……難怪一些日軍官兵的後代,一旦得知當年的真相,完全無法把眼前慈祥的爺爺或爸爸,與當年濫殺無辜的暴行連繫起來。有個日本女子驚愕之餘,迷惑不解地發問道:那些製造暴行的日軍,怎麼會是我們的爺爺或爸爸呢?他們看上去是那麼文雅呀!當日本在戰後放棄了武士道,開始認同文明法則,過去被鐵血法則籠罩的「正常」行為,才有機會讓日本老兵的後代,覺得不可思議的殘忍、野蠻。其實武士道令日軍對自己人的生命,也無比輕視。有個日軍機槍手,面對南京街上湧來的難民和投降的國軍,一時猶豫不決是否該執行開槍的命令,站在他身後的日軍隊長,竟毫不猶豫砍下了機槍手的頭。武士道還令日軍把南京人當豚鼠進行醫學實驗,他們將中山路上的中國醫院,改建成傳染病研究實驗室,日本科學家便以每周殺掉十名甚至更多的速度,虐殺著南京人,並用焚化爐將他們的屍體處理掉……

因為目睹了入城日軍太多的禽獸行為,原先為日軍軍紀辯護的外國人,才徹底醒了,紛紛發出日軍是「禽獸機器」、「是世上軍紀最差的軍隊」的憤慨。就連日軍士兵自己也承認,日軍與國軍的較量,是一支軍紀較不嚴明的軍隊,與一支軍紀較嚴明的軍隊的較量。比如,牆上明明貼著禁止官兵拉差的告示,但官兵熟視無睹。有個南京裁縫正在家中吃飯,被對面樓上的日軍看見,立刻被拉差,成天為一小隊日軍做飯、縫補衣服。他跟著日軍輾轉一個多月,到了鎮江,日軍才放他回家。還有一些當差的,因為「惹」日軍生氣,就在人間消失了……

即使倖存,災難仍伴隨著慰安婦的一生

1937年12月17日,攻城總司令松井石根來到南京,參加慶祝占領南京閱兵式。此前因肺結核復發,他未親自帶兵入城,不得不把指揮權交給皇室派來的香朝宮親王,但他那時已擔心日軍進城的作為。閱兵之後的宴會上,他意識到南京城裡發生了什麼,當晚就命令非軍事所需部隊全部撤出南京。18日,松井斥責了三百名軍官,並流下憤怒的淚水。19日,松井一回到上海,就絕望地對一個美國記者說:「日本軍隊或許是當今世界上最無法紀的軍隊。」但松井對部下暴行的譴責態度,卻普遍受到日軍士兵的嘲笑。松井說:「我斥責他們說,由於日本士兵的暴行,我們的一切戰鬥成果都化為泡影。可是你能想像嗎?這件事之後,那些實施暴行的士兵竟然嘲笑我。」

日軍進城前,南京尚有五十多萬平民和九萬多國軍,經過日軍肆無忌憚的屠殺,南京幾乎只剩下安全區的約二、三十萬人口。要是沒有一個叫拉貝的德國納粹黨員,帶領二十多個外國人,建立起日軍一直不承認的安全區(僅二點五平方英里),恐怕不等隆冬來臨,南京人已所剩無幾。拉貝用他的納粹袖章,一次次嚇走日軍官兵,救下安全區裡的中國人,他成了南京人的「辛德勒」。

南京大屠殺還導致另一個後果,面對西方世界的抗議,日軍開始建立起地下軍妓系統——慰安所。通過誘拐、購買或綁架,日軍使得約四十萬朝鮮、中國(大陸、香港、台灣)、東南亞,甚至西方婦女成為慰安婦。如果有人天真地認為,慰安婦與日軍官兵是你情我願的肉體與金錢交易,那就大錯特錯!在即將飄雪的初冬,我走在南京利濟巷慰安婦所的八棟樓房裡,方知日軍規定給慰安婦的「工作」,一樣可以叫作「殺人」。日軍規定一個慰安婦要服務三十七名軍人,但一個慰安婦拚盡其生理極限,也只能服務二十九名軍人。外面排著隊的日軍,令慰安婦吃飯時都不能停下「工作」,有的慰安婦忙時一天要接待一百多人。有的慰安婦因對吃飯時還要張腿「工作」有抱怨,就被日軍殺害。所有慰安婦都不能出門,一直被囚禁在慰安所裡。如此高強度的「工作」,導致慰安婦的死亡率很高,有的慰安所高達80%。上海師範大學中國「慰安婦」研究中心,算出慰安婦的替換率在1:3.5到1:4之間,這意味慰安婦的平均死亡率在71%到75%之間。即使按照日本學者給出的偏低替換率1:1.5到1:2之間,死亡率也在33%到50%之間。

我第一次看陸川的電影《南京!南京!》(改編自哈金的小說)時,見到成堆的慰安婦屍體被板車拉出慰安所的鏡頭,我因當時的無知,竟覺得那不過是陸川的藝術創作。即使倖存下來,災難仍繼續伴隨著慰安婦的一生。有個朝鮮慰安婦,因無顏回故鄉,孤身一人留在中國。有的因羞恥,一輩子不再結婚。更多倖存的慰安婦,選擇了沉默,害怕自己經歷的地獄,驚擾到眼前的親人。在利濟巷慰安所舊居,我還看到一個台灣慰安婦的受訪錄影,她因羞恥沉默了數十年,直到晚年才對記者敞開心扉……

南京剛下過一場大雪,天寒地凍,再過十來天,就到當年日軍的破城日。我忍不住想,當日軍在這樣的寒天殺人作樂,那些受害者的苦難,會因為冬天變得更加深重。

註:

文中史實來自如下資料和紀念館:《南京大屠殺》、《日軍老兵證言實錄》、《倖存者說》、《江蘇文化的劫難》、《日軍官兵回憶錄》、《日軍官兵日記與書信》、《倖存者的日記與回憶》、南京利濟巷慰安所舊居、拉貝故居、南京大屠殺紀念館等。 §§

3.【劫難文學南京大屠殺篇】黃文範/中日戰史上的南京大屠殺2016-12-15 09:55聯合報

「國際委員會」的七位委員開門見山地請教:「貴部隊入駐南京多日了,為什麼時至今日,還不停止燒殺姦淫擄掠?」谷壽夫傲然回答道:「打了勝仗的部隊,都是這個樣子的,因為官兵出過力,不能不讓他們自由自由。」委員們面面相覷,日本自詡為文明國家,怎麼能在二十世紀,還有這種殘忍言行......

1.中華民國任意生事?

1974年,也就是第二次世界大戰結束後近三十年,日本防衛廳防衛研修所戰史室編成《大東亞戰史》,由日本的朝雲新聞社出版。

國防部史政編譯局遵照參謀總長郝柏村上將指示,將這部戰史全部譯為中文。自1988年到1992年,以五年的時間翻譯成四十三鉅冊出版,達兩千一百萬字,堪稱國軍軍史叢書中空前的大手筆,值得稱許。

《大東亞戰史》的首冊,原名為《支那事變陸軍作戰》,中文版為《日軍對華作戰紀要:從盧溝橋事變到南京戰役》(日文版原文皆為有草字頭的蘆溝橋,自191頁到193頁的四幅地圖,即為明證;譯文更改為盧,以致一處重要地名,文圖各異,失真十分明顯)。本冊第二章的「華北事變」,與第三章的「南京攻擊作戰」,十分引人注目,只因為蘆溝橋事變與南京大屠殺這兩項史實,深深烙印在中國人的心靈深處,而日方的戰史,卻對這兩段史料,竭盡掩飾的能事。

《戰史》中,日本朝野口徑一致,認為蘆溝橋事變,是中方放的第一槍,以致戰火燎原,一發不可收拾,引起「大東亞戰爭」。

1937年7月9日,首相近衛文麿,繼臨時閣議之後,復與陸相杉山元、海相米內光政及外相廣田弘毅,召開四大臣會議,有了協議,第一項便是:

「本次(蘆溝橋)事件的原因,在於中國方面的不法行為。」

7月10日11時,南京日本大使館的日高參事官,訪問外交部長王寵惠,通知「這次事變的一切是非,都在中國方面;日本保留一切賠償損失與合理要求。」

7月11日,日本首相、外相、陸相與海相外,再增加大藏大臣賀屋興宣,在首相官邸,進行五大臣審議,決定解決方案。並將「蘆溝橋事件」,更名為「蘆溝橋事變」;「出兵」改為「派兵」。

當天下午16:00,近衛文麿總理大臣進入葉山別宮,向裕仁天皇上奏派兵華北事宜。出宮後,他在18:24發表「有關華北派兵的政府聲明」,聲明文中強調:

「已不容懷疑,本次事變完全是中國方面有計畫的武力抗日。」

儘管日本政府竭力宣揚,是中國方面挑起戰爭,但民間也有雜音,認為「七七事變,為日本陸軍統制派的恣意妄為」。

直到1941年12月8日,日機突襲珍珠港後,日本政府頒布裕仁天皇的宣戰大詔,強調啟動戰爭的國家為中華民國:

「朕茲對米國及英國宣戰……確保東亞安定,藉以促進世界平和,乃我歷代皇祖之遠猷……朕拳拳服膺。

今不幸與米英兩國開啟戰端,洵非得已,豈朕所樂見。先前,中華民國政府不解帝國真意,任意生事,擾亂平和,迫使帝國起執干戈,至茲已歷四年有餘……」

裕仁天皇的綸音玉牒,斬釘截鐵地認定「大東亞戰爭」為中華民國「任意生事」所引起;日本迫不得已,為「確保東亞安定,以促進世界平和」,才挺身而「起執干戈」。堂堂皇皇,詞嚴義正。從此,這篇宣戰詔書一錘定音進入歷史,成為鐵案,日本國民世世代代都不敢或忘。

只是,林肯說得好,「你可以欺一些人於永遠,也可以騙所有人於一時,但無法瞞天下人於永久。」世間只有真實才能與時間並存,黑白總有分明的一天。

日皇頒布宣戰詔書後,不到五年,第一槍的疑團真相大白。當時,身任日本第15軍軍司令官的牟田口廉也中將,率軍克緬甸、侵印度,躊躇滿志,不可一世;坦率自承「我啟動了蘆溝橋事變,擴大成為支那事變,直到轉變為大東亞戰爭!」1937年,他在北平任支那駐屯軍步兵旅團第一聯隊長,於七月七日夜間演習,藉口演習的一名日兵失蹤,恣意妄為,任意行事,下令向蘆溝橋的中國駐軍開出第一槍。

日軍《戰史》的記載,卻把開第一槍的責任,完全推在華軍方面。但也隱隱約約,記下了聯隊長牟田口廉也大佐的啟戰野心:「此種事件,即斷然予以討伐,就能達成提前解決的目的!」

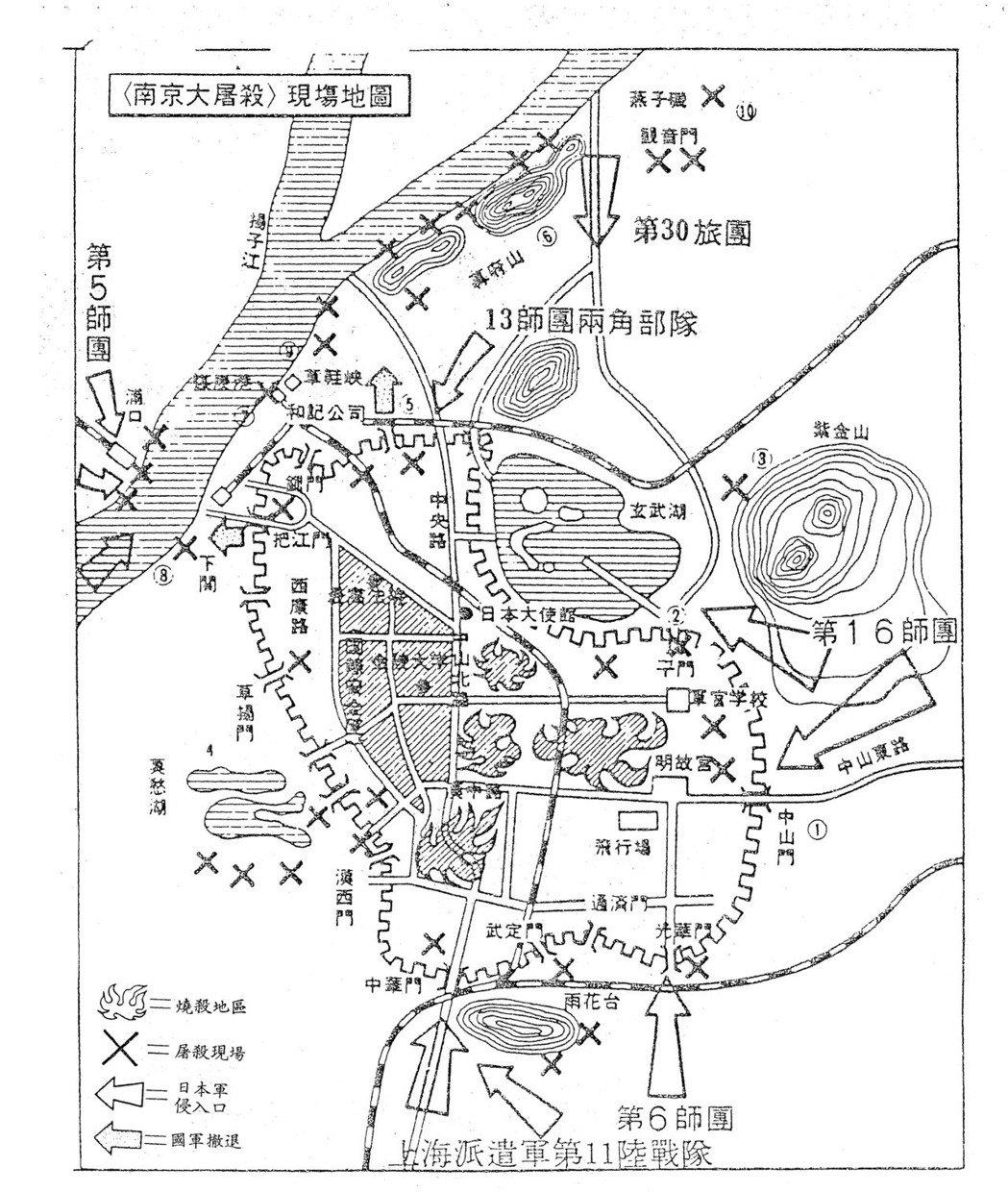

南 京大屠殺現場地圖。

圖/黃文範提供

京大屠殺現場地圖。

圖/黃文範提供

2.南京大屠殺的罪魁

1937年,震驚世界的「南京大屠殺」,是日本編修《戰史》跳不過的一道深坎,必須面對那一段殘酷絕倫的史實。

大戰後,盟國審判戰爭罪犯。進攻南京的主將──日軍中支那方面軍司令官松井石根大將,與第6師團師團長谷壽夫中將,分別被東京國際軍事法庭,及南京國防部審判戰犯軍事法庭處以極刑。

一、松井石根陸軍大將(1879-1947),愛知縣人。

陸軍士官學校第九期步兵科,及陸軍大學第二名畢業。他軀幹短小,但能操華俄法三國語言,與弟弟松井七夫(曾任張作霖軍事顧問)並以「支那通」聞名。曾任第39聯隊長,第35旅團長,第11師團長,駐華公使武官,參謀本部專司支那情報的第二部長,駐華達十三年之久。1933年晉級大將。1937年8月,任上海派遣軍司令官,繼任中支那方面軍司令官,率領上海派遣軍及從金山街登陸的第10軍攻占南京。

《戰史》說他在進攻南京前,下令給各部隊:

「日本軍進入外國首都,為有史以來的盛事,舉世注目名垂青史。為將來正大光明的規範,絕對禁止各部隊亂闖及不法行為;嚴格規定軍紀軍風,使支那軍民尊敬服從日本皇軍的威武。」

松井石根的命令,冠冕堂皇,實則表面工夫,從12月13日南京陷落起,到17日他進入南京後,麾下的日軍瘋狂地殺、淫、搶、燒,把一處六朝金粉的名都,毀成了骨嶽血淵的阿鼻地獄。松井石根明明知道,他應制止、能制止,卻不制止,怎麼能不在戰後償還這三十萬人的血債!

遠東國際軍事法庭對松井石根的判決書中指出──

「本法院有充分證據,認定松井知道發生了何事,他曾經對自己的部隊命令嚴正行動,後來又下達同一趣旨的命令;現在已能知道,他自己也知道,這些命令並無任何效果。

「他辯稱正在生病,但並非不能指導作戰行動;同時在大屠殺期間,他病到不能訪問該市的程度。他指揮對這些事件負責的軍隊,不但能統制自己的軍隊,也對不幸的南京市民,負有保護的責任,也有其權限,他怠於履行此一義務,不能不認定有犯罪的責任。」因此處以絞刑。

二、谷壽夫陸軍中將(1883-1947),岡山縣人。

陸軍士官學校第十五期步兵科及陸軍大學畢業,曾任駐英副武官及駐印度武官。1932年,自岡村寧次任內,接軍事調查委員長職;幹了一年,交給比他低兩年班的東條英機,後來任步兵第61聯隊長,第2旅團長,調東京灣要塞司令官,晉級中將,任第6師團長。

進攻南京,第6師團在南翼,隸屬第10軍(軍司令官柳川平助中將),與第114師團(末松茂治中將)並列,向雨花台方向攻擊。12月12日12:30,第6師團步兵第47聯隊第3中隊(中隊長一明保真大尉),奪取了中華門附近城牆,攻入城內;13日,南京陷落,第6師團占據中華門一帶,大肆燒殺搶掠姦淫。

當時,留在南京城內的外國僑民,在全城陷落以前,經過商討,設立了一個安全區(Nanking Safety Zone)以收容難民,負責全區的十七位不同國籍人士,組成一個「國際委員會」(International Committee),主任委員為德國西門子公司的拉貝(John Rabe),副主任委員為青年會會長美國人費吳生(George A. Fitch)。安全區中收容的難民,高達三十萬人。城破後,誰知日軍反闖進此區內,大規模搜捕搶掠和集體屠殺,委員們無法保護,束手無策。

拉貝和費吳生不但千方百計營救難民,也各自留下聞名於世的日記,記載了南京當時慘遭屠戮燒淫的實況。

費吳生的日記,有一則寫出:

「這時,他們要幹什麼,已顯而易見了。上了刺刀的日本兵,把男人排隊,大約百來個人做一批,用繩索捆在一起;難民有的戴了帽子,也遭扯下來摔在地上。然後靠著車前燈的燈光,我們眼睜睜望著他們一步步走向死亡。」

這段日記中的最後一句,「We watched them marched away to their doom。」八十年後依然使人悽然。

日軍進入南京後,槍聲哭聲不斷。「國際委員會」的七位委員,到日軍第六師團司令部,求見師團長谷壽夫中將,開門見山地請教:

「貴部隊入駐南京多日了,為什麼時至今日,還不停止燒殺姦淫擄掠?」

谷壽夫傲然回答道:「打了勝仗的部隊,都是這個樣子的,因為官兵出過力,不能不讓他們自由自由。」

委員們面面相覷,日本自詡為文明國家,怎麼能在二十世紀,還有這種殘忍言行。

「那麼,貴部隊究竟要到什麼時候,才能停止淫殺,封刀安民?」

谷壽夫回答道:「我的部隊沒有電力,沒有自來水,工人都逃走了。你們如果負責把工人找到,儘快恢復水電,然後才可以談安民的問題。」

「否則呢?」

狂傲囂張的谷壽夫,回答得殺氣騰騰:

「那就絕無安民的可能!」

國際委員會好不容易找到逃走的工人,回到下關電力公司修理電機復電,工作完成後,五十四名員工,被日軍殺掉四十三名。總計第6師團共殺戮達二十三萬人。

勝利後二年,國防部審判戰犯軍事法庭,對谷壽夫的判詞為:

「被告在作戰期間,以凶殘手段,縱兵屠殺俘虜及非戰鬥人員,遭戮者達數十萬眾,窮凶極惡,無與倫比;不僅為人類文明之重大汙點,揆其心術之險惡、手段之毒辣、貽害之慘烈,無可矜全,處死刑。」

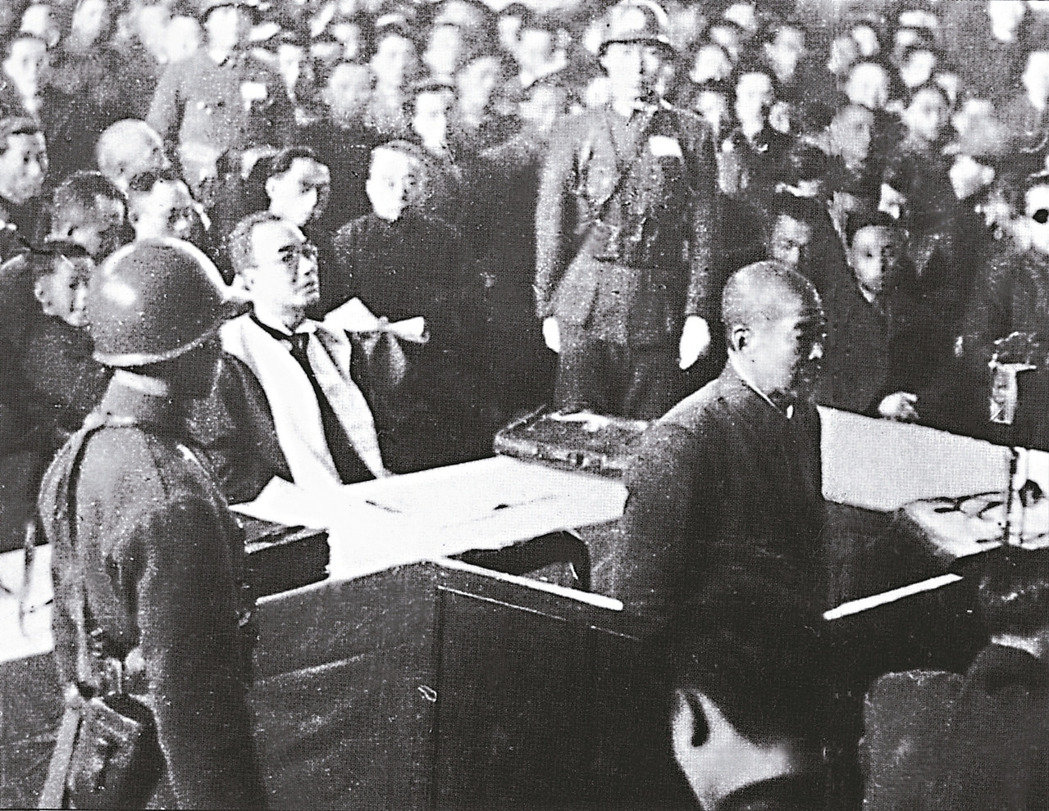

谷壽夫在南京軍事法庭接受審判。

圖/取自網路

谷壽夫在南京軍事法庭接受審判。

圖/取自網路

三、中島今朝吾陸軍中將(1883-1945),大分縣人。

陸軍士官學校第15期砲兵科及陸軍大學第25期畢業。留學法國,以法國式砲兵戰術及放射毒氣馳名。歷任陸軍大學兵器教官、野砲兵第7聯隊長、東京要塞司令部參謀長、舞鶴要塞司令官等職。1936年轉任東京憲兵司令官,1937年8月,升任第16師團中將師團長,攻占南京後,任南京市警備司令。

第16師團與谷壽夫的第6師團,對南京的屠戮最狠最殘,中島今朝吾的親筆日記,更記錄了當時的屠殺史實。他不但放縱部屬殺人,而且還以「試刀」親自斬殺。

「1937年12月13日天氣晴朗

「天文台附近之戰鬥,逮捕一工兵學校教官工兵少校,想尋問地雷布置位置,但步兵已予絞殺。

「本日中午高山劍士來,恰有七名俘虜,立刻試斬。本人之刀也在此時試斬,斬頸二個。

「大體上,不收俘虜是方針,因此要全部清理(屠殺)。

「佐佐木部隊處置(殺卻)的就有一萬五千人;太平門一守備中隊長處置約一千三百人;仙鶴門附近集結的陸續投降的有七、八千人,要處理此七、八千人,需有相當大的壕溝,因找不到,有一案是分開一百、二百後,誘導至適當場所處置。」

中島今朝吾的這份《陣中日誌》,是第一手的珍貴資料;他提到師團「處置」「清理」的人數與方法,更是第一級的證據。

1938年,陸軍省人事局長阿南惟幾到南京,論功行賞,儘管他向松井石根方面軍司令官表示「中島今朝吾第16師團長的戰鬥指導,違背人道。」但仍自7月15日起,調升他為新成立的第四軍司令官。他的師團長經歷,只有十個月又半,卻在這期間屠殺了十四萬人,以「百人斬」比賽殺人的向井敏明與野田毅兩少尉,同屬第16師團第9聯隊。

中島今朝吾在1945年10月28日去世,得年65歲,躲過了與谷壽夫一同綁赴南京雨花台刑場明正典形。

四、長勇陸軍中將(1897-1945),福岡縣人。

陸軍士官學校25期步兵科及陸軍大學軍刀組畢業。歷任參謀本部支那班班員及漢口駐在武官。1937年,任上海派遣軍中佐主任參謀,進攻南京一役,他矯命各部隊「殺盡俘虜」。1940年晉級少將,1945年升中將,任第32軍參謀長,當年兵敗沖繩,他與軍司令官牛島滿中將於6月22日切腹自殺,躲過了戰後戰犯審判的絞刑架。

《全日本新聞聯盟》在〈南京大屠殺〉一文中,指斥長勇獨斷專行,下令部隊「把俘虜全部殺死」,為「喪失人性,無情冷酷」。但還想為他保留一點顏面,說他「在琉球作戰中戰死」。日本《戰史》卻只冷冷記載「第32軍司令官與參謀長,在琉球南部的摩文仁自裁。」連他的姓名都不提及。

3.大屠殺,人間一場浩劫!

今年為日皇裕仁下詔宣戰的75周年,也是蘆溝橋事變與南京大屠殺80周年前夕。從史頁上回顧日本發動「大東亞戰爭」,為人間帶來一場浩劫,令人喟然!§§

4.回音壁】朱石炎/關於南京大屠殺戰犯的補充 2016-12-22聯合報 朱石炎

日前《聯合副刊》(12月15日)黃文範先生所撰關於南京大屠殺戰犯的文章,資料豐富,記述詳盡,至為感佩。拜讀之餘,願以讀者回響的方式,提供兩項補充如下:

一、遠東國際軍事法庭審理涉及南京大屠殺事件的日本戰犯經判處死刑者,除黃文所述松井石根外,還有一人,他是事發當時的日本外務大臣廣田弘毅。廣田的主要罪狀是同謀發動戰爭,所涉南京大屠殺部分,國際軍事法庭判決書列有The Rape of Nanking專節詳為敘述,判決書認定廣田知悉此一事件的發生,而在內閣會議中,既未促使立即停止,復未探取防制行動,廣田未以適當步驟確保遵守國際公約及戰時國際公法關於俘虜及平民的規範並防阻違法情事的發生,導致重大慘案,顯然怠忽職守,罪無可逭,應予判處死刑。(該案判決資料可自werle.rewi.hu-berlin.de/tokio.pdf讀取)

二、黃文引錄我國國防部審判戰犯軍事法庭對於日本戰犯谷壽夫的判詞,這是該案判決書理由欄的結論部分,或許顧及篇幅,內容似有省略之處,不足以顯現日本戰犯的殘暴行徑。茲補充其原來文句如下:「……查被告在作戰期間,以兇殘手段,縱兵屠殺俘虜及非戰鬥人員,並肆施強姦、搶劫、破壞財產等暴行。係違反海牙陸戰規則及戰時俘虜待遇公約各規定,應構成戰爭罪及違反人道罪。……按被告與各會攻將領,率部陷我首都後,共同縱兵肆虐,遭戮者達數十萬眾,更以剖腹、梟首、輪姦、活焚之殘酷行為,加諸徒手民眾與夫無辜婦孺,窮凶極惡,無與倫比,不僅為人類文明之重大汙點,即揆其心術之險惡、手段之毒辣、貽害之慘烈,亦屬無可矜全,應予科處極刑,以昭炯戒。」(該案判決書原始檔案資料存於國家檔案局其檔案號為B5018230601/0035/013.81/8060)